CDU2150Aの3840x2400x33Hzビッグデスクトップ化が成功したので、T221でのそれを試したく。

3840x2400x48Hz化は

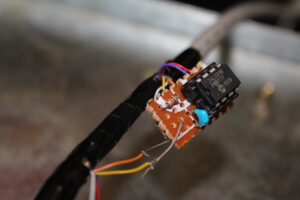

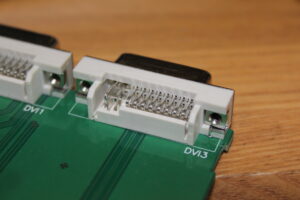

LFH-60 -> DualLinkDVI で 2624x2400x48Hzを一つ。

LFH-60 -> T221純正ケーブル -> SingleLink DVI で 1216x2400x48Hzを一つ。

T221のEDID006の設定で容易にできる。

問題はこれを一つのディスプレイとしての設定。

このままの設定でEyefinityを用いてディスプレイグループを作成しても、3840×2400の一つの画面とはできないようだ。

EDIDの余計なデータが邪魔をしているからなのかと思い、色々EDIDを試してみたが出来なかった。

2624x2400x48Hzの一画面となってしまう。

1920×2400 + 1920×2400 もしくは 1920×1200 を4つなど同じ大きさでなければダメなようだ。

今手持ちのケーブルでできるのは DualLinkで1920×2400 ひとつ、純正ケーブルで 1920×1200(もしくは960×2400)を2つ。

だが、7790で出力を3つ使うと1920×1080のE2210HDSが繋げない。

DisplayPort-HDMIアクティブ変換もeBayで購入したのだが不良品のため使えず。

できればLFH-60 -> DualLinkDVI のケーブルをもう一つ買えばよいのだが・・・。これまた7,800もする・・・。